圖:蘋果日報

誰說電視牌照不涉政治?

行政會議非官守議員、前梁振英競選辦公室主任、前候任行政長官辦公室主管羅范椒芬正正就是要告訴大家,電視發牌事件涉及行政會議保密制這個「憲政問題」,因此要勞動到中聯辦出手,去為特區「維護」基本法和一國兩制。難道,在羅范椒芬的字典裏頭,「憲制問題」可以不是政治?

那,為什麼忽然間羅范椒芬和中聯辦要跑出來捍衛行會保密制這件「前朝遺物」?

卻其實,按照公民黨郭榮鏗議員的修正議案,立法會引用《權力及特權條例》要求政府出示的資料,將不包括行政會議的文件。

究竟,羅范女士指稱中聯辦有責「維護」的「憲政問題」,又是什麼?

根據《基本法》第22條第(1)款,「中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務。」

而列於中聯辦網站上的中聯辦5點「主要職能」,則為:

- 『1. 聯繫外交部駐香港特別行政區特派員公署和中國人民解放軍駐香港部隊。

- 2. 聯繫並協助內地有關部門管理在香港的中資機構。

- 3. 促進香港與內地之間的經濟、教育、科學、文化、體育等領域的交流與合作。聯繫香港社會各界人士,增進內地與香港之間的交往。反映香港居民對內地的意見。

- 4. 處理有關涉台事務。

- 5. 承辦中央人民政府交辦的其他事項。』

按照羅范女士的邏輯,「憲制問題」顯然不是《基本法》第22條第(1)款「香港特別行政區根據本法自行管理的事務」(而電視發牌本身卻是),因此令中聯辦出手的,須是「憲制問題」,才能夠不抵觸第22條第(1)款的規定。

姑且先不論所謂的「憲制問題」是否「香港特別行政區根據本法自行管理的事務」。要是「憲政問題」如此重要,為何在中聯辦網站上的頭4點「主要職能」中都沒有列明?

要是「憲政問題」如此重要,歸類為「中央…交辦的其他事項」又是否匹配?

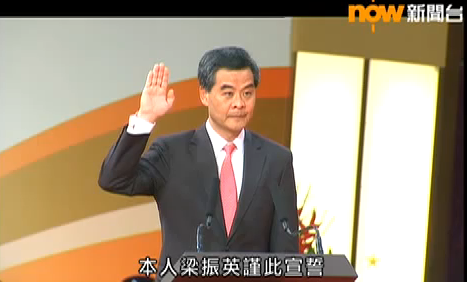

行政長官梁振英10月22日出席行政會議每週例會前會見傳媒,在他那長達23鐘的記者會中,有這樣的一番話(引自政府新聞處之新聞稿,內附短片):

『我們有兩個制度同時運作、同時要遵守,一個是發牌制度,第二個就是行會的運作制度,而行會的運作其中一個最重要的,就是保密制。行會很多時被形容為世界各地政府的內閣,其實我們的工作性質是類似的。世界各地的內閣他們開會亦是完全保密,議程保密、會議內容保密、出席者的發言內容保密,他們發言的傾向或是立場亦是保密,這並不是通過保密可以讓出席者能夠暢所欲言,而是全世界各地政府的內閣運作都是這樣的。』

這裏最後兩句看來要說明的,就是總之的內閣都是這樣運作,保密制不只是讓出席者能夠暢所欲言。

但其實,內閣保密制是否絕對?

既然梁振英藉「全世界各地」為自己解說(或解脫),筆者亦不妨翻閣一下「全世界各地」的情況。

世界各地的內閣保密制

澳洲國會圖書館2010年5月就內閣保密制度這個題目整理過一份background note (背景資料),內裏指出「The confidentiality of cabinet proceedings supports the principle of collective responsibility, by promoting open and free discussion including the airing of dissenting views and compromise.」

這裏的「the principle of collective responsibility」,就是香港亦會常聽到的「集體負責制」。而為支持「集體負責制」,就必須保證閣員能夠在內閣會議中暢所欲言,包括表達不同的意見,而又不會令公眾覺得閣員之間口徑不一。

澳洲國會圖書館的background note還指出,英國1800年代出現的兩黨制,是影響內閣制度演化的重要特徵。對抗性質的政黨政治使到閣員不得公開跟內閣的決定唱反調。

另外,紐西蘭內閣辦公室網站上的2008年內閣手冊(Cabinet Manual 2008),亦指出大臣或官員不應公開內閣將在會議討論的建議,亦不應透露會議的討論內容或個別大臣或官員的看法。

這裏可見,保密制的目的,就是為讓閣員能夠暢所欲言,因此須保密的就是會議記錄和會議中的討論內容。奉行保密制並不代表內閣或閣員無須就內閣的決定公開向議會和公眾解釋。

那麼,即使立法機關欲索取的是內閣(或行會)的保密文件,「保密制」是否一塊絕對的「免死金牌」?

事實上,紐西蘭已容許內閣或閣員主動發布內閣資料,而且更有公眾利益測試(public interest test)(Cabinet Office Notice (09) 5,2009年8月)。

其實早於1942年,英國上議院(按:2009年之前上議院為英國的最高法院,但裁決都是由Law Lords以上議院名義作出)在Duncan v. Laird & Co.案中裁定大臣可證明某文件公開有違公眾利益,而法院不會就該證明作任何爭議。

但至1968年,上議院在Conway v. Rimmer案中提出,將文件保密的公眾利益,必須與公開文件的公眾利益互相平衡。

1976年英格蘭首席大法官Lord Widegery在AG v. Jonathan Cape Ltd案的判決中指出,公開文件的限制不應超越公眾需要(public need)的嚴格要求。

英國北愛爾蘭高等法院2013年在Finucane’s (Geraldine) Application案中指出,即使一份文件受保密文件,亦不代表可免於公開,必須在把文件保密的公眾利益和履行司法的公眾利益。

而在澳洲,1991年高等法院(按:High Court為該國聯邦層面的最高法院)在Commonwealth v. Northern Land Council案中表示,是否涉及公眾利益由法院裁定,在相當特殊的情況下,法院可下令內閣文件提交法庭。

在1993年,愛爾蘭最高法院首席大法官Thomas Finlay在AG v. Hamilton案指出,政府討論內容的保密並不包括政府的決定以及作出這些決定所基於的文件(documentary evidence of [decisions made])。

愛爾蘭的判例,導致該國在1997年透過公投修憲,在憲法中列明列明若法院為履行司法責任,又或國會授權政府設立的調查委員會基於公眾利益而提出申請,則高等法院可裁定應否將政府會議的討論內容公開。

說到底,梁振英政府所述的保密制,將行政長官會同行政會議的決定都包括在內,一來有違西敏寺傳統中實行保密制的原意和目的(容許閣員在會議中暢所欲言,同時又確保內閣的意見在公眾面前一致,達至集體負責),另方面亦有悖近數十年內閣保密制在多個普通法司法區的發展。

親北京議員對郭榮鏗的修正案投下反對票,其一理由就是有違行會保密制,但郭氏的修正案卻其實已明文排除要公開任何行會保密文件。

而羅范女士的說法,更是連《基本法》第73條第(10)項賦予立法會的傳召證人作證和提供證據的權力,都一併否定。

或者,中聯辦和羅范女士出手,所要維護的就有中國的特別行政區特色的保密制。(而這樣子的露馬腳,實在不下於梁振英及商經局的「六頁紙」揭露當局考慮批給牌照時,並沒理會申請者須為非附屬公司。)

相關文章:

編輯室周記:就免費電視牌照發出的六頁紙「進一步闡釋」自露馬腳